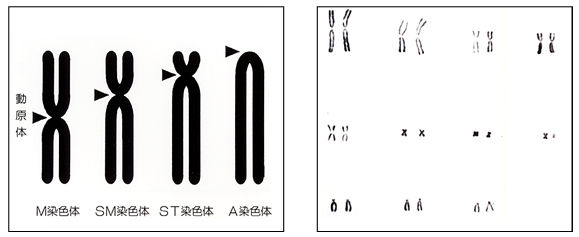

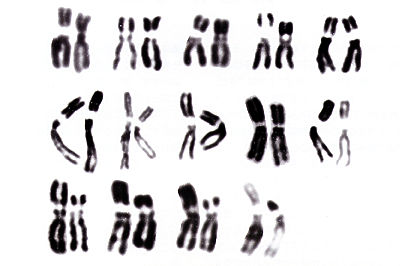

それぞれの染色体は、動原体と呼ばれるくびれの位置によって、図1のようにおおまかに4つに分けられます。くびれが中央にある染色体をM染色体、端にあるものをA染色体といいます。さらに、中央と末端の間にくびれがあり、より中央部に近い位 置にあるものをSM染色体、端部に近いものをST染色体といいます。このような染色体の数や特徴をさらにわかりやすく示すために、生物が持っている1組の染色体をある一定の基準に従って配列したものを核型といいます(写 真1)。

一般に、遺伝子の入れ物である染色体の数、その特徴は、生物の種によって一定で、安定していると考えられがちです。しかし、実際は必ずしも一定・安定とはいえず、種内で様々な変異がみられる生物種が数多く知られています。

日本に生息するネズミの仲間、および「ネズミ」と名前がついているモグラの仲間をあわせると、実に30種以上にもなります。その中の1種に、山間に棲み、渓流を泳ぎ、川魚や水棲昆虫などを餌とするカワネズミ(モグラの仲間)がいます。カワネズミが持つ染色体のうち、一番大きなM染色体はその長さに変異がみられます(写 真2)。写真1のように、生物は種によって、同じ形・長さの染色体を一対ずつもっています。 ところが、写真2のように、カワネズミのM染色体では、くびれから上の長さが、本来同じであるべき染色体対の間で違っています。また、このような変異は多くの個体で見られ、むしろ、一般 的には正常と考えられる同じ長さの染色体対を持つ個体の方が少ないのです。

|

|

|

図1 染色体の形と名称

|

写真1 チャイニーズハムスターの核型

|

また、別の種で、本州、四国、九州などの平地から低山にかけてごく普通 に生息するアカネズミは、数の変異が知られています。アカネズミは中部日本の黒部川(富山・飛騨)- 天竜川(静岡)を境に、青森県までの北側のものが48本の染色体を、九州・四国を含む南側のものが46本の染色体をもっています。さらに、境界付近のアカネズミは中間の47本の染色体を持っています。これらはいずれも同一の種に属し、外部形態に差はありませんが、染色体の数の上では北日本型と南日本型にはっきり別 れています。

写真2 カワネズミの大型M染色体の変異

同じ種に属する生物の「遺伝子の入れ物」である染色体に相異が生じること、つまり核型に変異が見られることにはどのような意味があるのでしょうか。今のところ明らかにされていませんが、生物進化との関係が考えられています。

(泉 淳)