〔惑星状星雲〕

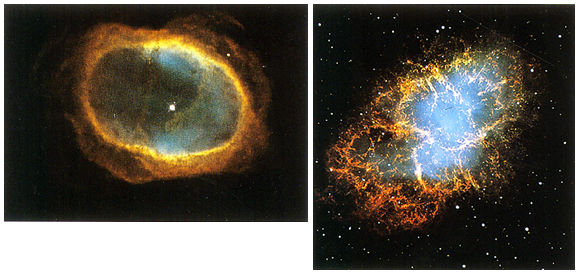

皆さんは、アメリカのハッブル宇宙望遠鏡が撮ったきれいな惑星状星雲の写 真(図1)を見たことがあるでしょうか? 惑星状星雲とは、望遠鏡でのぞくと一見惑星のように見える銀河系の中の丸いガス星雲のことです。代表的な例としては、6500光年の距離にある「おうし座」の「かに星雲(M1またはNGC1952)」が有名です(図2)。この星雲は946年前の1054年に「超新星爆発」を起こした星の残骸で、爆発してからしばらくは、晴れた日なら昼間でも見えたそうです。ちなみにその記録が、鎌倉時代の代表的な歌人の一人である藤原定家(ふじわらのさだいえ)が残した「明月記」に「客星」の名で残っています。

余談ですが、M1とは、フランス人天文学者メシエが彗星観測用に作った広がりを持つ天体の目録「メシエカタログ」(1771年出版)の第1番目の天体という意味です。またNGC1952とは、デンマーク人天文学者ドライヤーが作った星雲、星団、銀河など広がった天体の目録「新一般目録」(New

General Catalogue、1888年発表)の第1952番目に記された天体という意味です。

|

|

|

図1 惑星状星雲NGC3132(8の字星雲) 南半球の空のポンプ座とほ座とのほぼ境界付近にある。NASAのハッブル宇宙望遠鏡によるインターネット公開画像から引用。 |

図2 おうし座のかに星雲M1

ESO(ヨーロッパ南天文台)のインターネット公開画像。 |

〔惑星状星雲のできる理由〕

ところで、自分から光を放って輝く「恒星」である太陽は、宇宙の遠くから見れば黄色がかったごくありふれた恒星で、特に目立つ天体ではありません。この太陽は「主系列星」と呼ばれる標準的な星の仲間です。

これらの星々は年をとるにつれて主系列の仲間から次第に離れ、赤く膨らんでオリオン座のベテルギウスのような「赤色巨星」になります。太陽が赤色巨星になるのは約50億年後で、その膨らみ方は地球までも飲み込んでしまう程だそうです。しかし、最後には周囲の空間にガスを雲状に放出し、いわゆる「新星」(Nova)となります。そして、元の恒星は温度が冷え、暗くて白い高密度の「白色矮星(はくしょくわいせい)」になり、その周囲では球状のガスや塵が紫外線で光りながら膨み続けます。このガスや塵が惑星状星雲の正体です。ここで「矮星」とは、かなり小さい星のことを言います。

一方、太陽よりもずっと重い星の最後では、星は自分の重力で急激に縮んだ後に反動で激しく爆発し、一時的に極端に明るく輝く「超新星」(Super

Nova)になります。残骸としては、惑星状星雲のみか惑星状星雲と「中性子星」または「ブラックホール」が残ります。「中性子星」とは、星を作っていた原子が爆発の衝撃で押しつぶされた結果

、原子核の周りの電子が原子核の陽子とくっついて中性子になってしまうために、全体が中性子の塊となった高密度星のことです。

また「ブラックホール」とは、爆発後に「重力崩壊(じゅうりょくほうかい)」という急激な無限の収縮を起こして、私達の4次元宇宙(時空)からその姿を隠してしまう高密度星です。

|

|

|

図3 かに星雲からの偏光(シンクロトロン放射光) NASAのインターネット公開画像。 |

図4 木星の周囲の磁場からのシンクロトロン放射電波の2次元強度分布 ・通信総合研究所関東支所鹿島宇宙通信センターの公開画像。曲線が磁場を表し、疑似カラーでシンクロトロン放射の強度が表してある。赤いほど強度が強い。 |

〔惑星状星雲からの電磁波〕

さて、中性子星は自分の周囲に強力な磁場を持って高速で自転していますが、爆発後数千年もすると、爆発の衝撃波で加熱されてプラズマ化した周囲のガスの電子が磁場の中に捕えられて高いエネルギーにまで加速され、電波やX線・γ線などの電磁波(でんじは)を強く出します。これは地球上で「偏光」として観測されます(図3)。また、この偏光は中性子星からだけではなく、木星などの巨大惑星の周辺の磁場からも出ています(図4)。

この偏光した電磁波は「シンクロトロン放射光」と呼ばれ、磁場で電子軌道が曲げられる時に出るものです。地上でも、茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構や兵庫県西播磨のSPring-8などでは「電子蓄積リング」という加速器を使って、このような方法で輝度の高い電磁波のビームを作り、各種の実験に利用しています。

(斎藤 幹男)