生物影響研究部

低線量率・低線量の放射線の生物への影響を明らかにするために、マウスを使用した実証的な調査研究に取り組んでいます。

なお、生物影響に関する以下の調査研究は、青森県からの委託により行っており、委託調査に関するホームページ(排出放射性物質影響調査のホームページ:低線量率放射線による生物影響に関する調査)で詳しく紹介していますので、そちらもご覧ください。

低線量率・低線量放射線の影響を明らかにする

高線量率放射線被ばく(一度、または短時間に大量の放射線を被ばくする)の影響については、原爆被ばく者の方々の調査などにより、比較的よくわかっています。しかし、低線量率放射線被ばく(長期間にわたって少しずつ被ばくする)の影響についての情報は十分ではありません。そこで、実験動物(マウス)を用いて、低線量率放射線被ばくの健康への影響を調べています。

|

| 低線量率放射線連続照射室 |

|---|

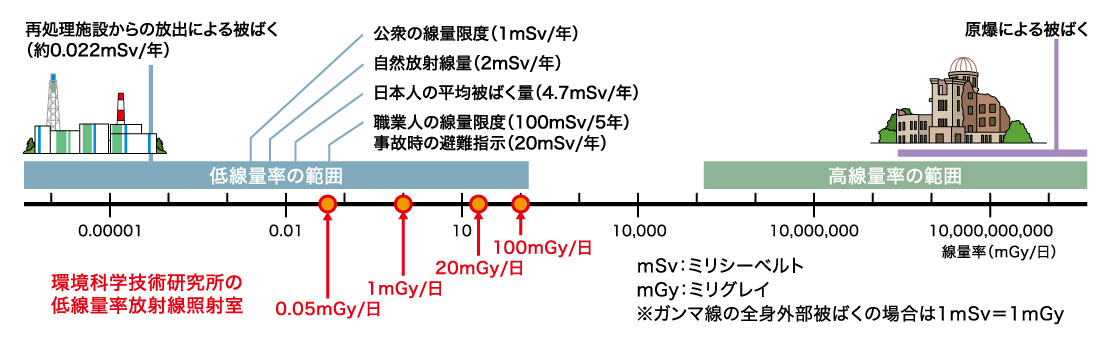

環境科学技術研究所の低線量率放射線連続照射室は、世界に類を見ないもので、多くのマウスを清浄な条件で飼育しつつ長期照射(たとえば連続400日間)を行なうことができます。さまざまな線量率の照射室がありますが、最も低い線量率の照射室では、職業人の線量限度(5年間に100ミリシーベルト)や事故時の避難指示基準(1年間に20ミリシーベルト)とほぼ等しい線量率での照射実験が可能です。放射線としてはセシウム137(137Cs)のガンマ(γ)線を用いています。

|

| 線量率の比較 |

|---|

子どもの放射線被ばくの影響について調べる

おとな、胎児の被ばく影響の調査を終了し、現在は子どもの被ばく影響を調べています。特に、おとなに比べてどれくらい影響が大きいかに着目して調査を行っています。

|

子どもは、高線量率放射線に対する感受性が、おとなに比べ高いことは分かっていますが、低線量率の場合については分かっていません。 |

生活環境による放射線影響の違いについて調べる

居住環境や食事条件による被ばく影響の違いを調べています。特に、被ばく影響を軽減化することが可能なのかに着目して調査を行っています。

|

このような隠れ家としてのドームをマウスに与えると、腫瘍に対する免疫機能が高まることが明らかとなりました。 |

臓器・組織の生理機能への影響のメカニズムを調べる

臓器や組織のレベルで被ばく影響が生じるメカニズムを調べています。特に、影響がホルモンなどを介して体内の臓器間を伝わっていく仕組みに着目して調査を行っています。

|

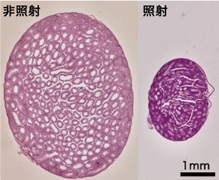

胎児期に大線量(400mGy/日×18日間=総線量7,200mGy)を照射されたオスマウス(おとな)の精巣は、とても小さく未発達です。 |

細胞・遺伝子への放射線の影響について調べる

被ばく影響が生じるメカニズムを、細胞や遺伝子のレベルで調べています。特に、遺伝子の構造の変化(変異)に加え、遺伝子の修飾(エピゲノム)にも着目して調査を行っています。

|

染色体(遺伝子の入れ物)を多色で染め分けることにより、放射線で切れた後、誤って結合された場所がよくわかります。 |