- 2022.09.10

- リンゴの炭素蓄積に関する論文が掲載 (前報記事)

新着情報

成果報告会、環境研学習会、施設公開、イベントの開催・出展等に関する新着情報です。

2024年度

リンゴ樹における新生器官の発達への貯蔵炭素の利用に関する論文が国際学術誌 Physiologia Plantarum に掲載されました

当所の環境影響研究部の今田研究員は、Physiologia Plantarum に下記論文を発表しました。論文の概要は以下の通りです。

「リンゴ幼木に貯蔵された炭素が1年後、2年後の早春における新生器官にどの程度利用されるのか?」

温帯落葉樹は早春の発芽や新生器官の発達に貯蔵炭素を利用しますが、その利用実態についてはまだ良くわかっていない部分があります。前報(Imada and Tako, 2022. Tree Physiol.)では、温帯落葉果樹(リンゴ幼木)を対象とした実験において、生育期間のどの時期に光合成で固定された炭素であっても一部が貯蔵器官に蓄えられること、新生器官(頂芽や花芽など)に含まれる前年に固定された炭素の濃度は固定時期の植物の成長速度に関係しているであろうことが分かりました。本研究では、前年だけでなく2年前に光合成により固定された炭素が新生器官の発達に利用されているのかどうかを調べるための実験を行いました。

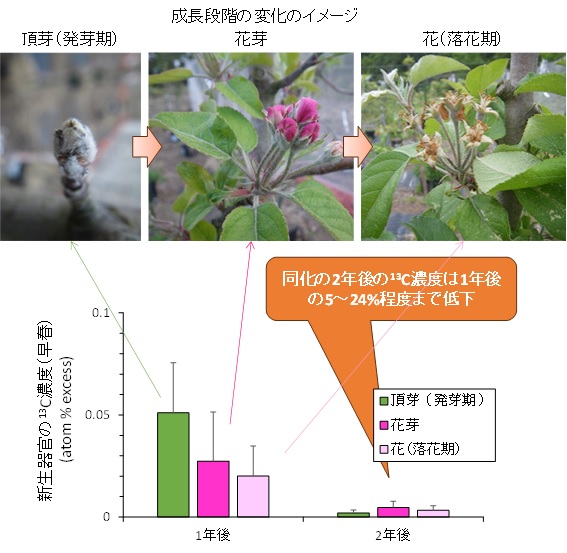

13CO2(炭素の安定同位体(非放射能)である13C(炭素13)を含む二酸化炭素)をばく露する機能を有する人工気象室にポットに植え付けたリンゴ幼木を入れ、光合成によって13Cを植物体内に取り込ませました。その翌年の発芽前に13Cを取り込ませたリンゴ幼木を屋外の圃場に出し、発芽期や花芽が出現する時期に新生器官を採取し、その中に含まれる13C濃度を測定しました。その後、圃場での13Cを取り込ませたリンゴ幼木の栽培を継続し、ばく露の2年後の早春にも同様の試料採取と分析を行いました。その結果、ばく露の1年後だけでなく2年後にも固定炭素が新生器官で検出され、また2年後の13C濃度は1年後の5〜24%程度でした。これらの結果により、温帯落葉果樹のリンゴは前々年の生育期に光合成で固定された炭素を新生器官の発達に利用するものの、利用される貯蔵炭素のほとんどは前年に光合成で固定された炭素であることが分かりました。

本研究では、花芽に含まれる2年前に固定された炭素の割合は1年前と比べてかなり少なかったことを明らかにしました。また、前報の結果より、花芽に含まれる1年前に固定された炭素の濃度は果実の発達に伴い自然レベルまで減少することが分かっています。これらの結果を合わせて考えると、リンゴにおいて、光合成により固定されて貯蔵器官に蓄えられる(放射性)炭素は、翌年だけでなく翌々年の収穫時の果実にもほとんど移動しないと思われます。

この研究は、再処理工場から排出される放射性炭素の果樹における動きを予測するために役立つことに加えて、リンゴの栽培管理に対して新たな知見を提供するものと考えられます。

|

| 図. ばく露の1年後と2年後の早春に採取した新生器官(頂芽、花芽及び花)の13C濃度 |

掲載論文

Shogo Imada, Yasuhiro Tako.

Use of stored carbon for new organ development in apple saplings in early spring for two consecutive years after 13C labelling. (2025) 177 (1), e70077

DOI: 10.1111/ppl.70077

関連ページ

炭素13 (外部:排出放射性物質影響調査HP)

安定同位体 (外部:排出放射性物質影響調査HP)